崇德实干立城

敢先创新图强

——迁安城市精神党史视角的阐释

迁安市委党史研究室 张帆

迁安“崇德向善、实干担当、敢为人先、创新图强”的城市精神,既镌刻着革命岁月的热血记忆,也饱含着建设时期的奋斗激情,更彰显着新时代的进取姿态,是迁安这片土地精神特质的集中凝练。

一、崇德向善:以德行铸魂,以善治润城

“崇德向善”是迁安城市精神的底色,它源于中华传统美德的深厚积淀,更熔铸着共产党人“为人民服务”的根本宗旨,在不同历史时期呈现出鲜明的时代内涵。

革命年代,这份“德”是舍家为国的民族大义,这份“善”是鱼水深情的赤子情怀。中共迁安县委首任书记韩东征,为支援革命变卖家中祖产,全家12口人因躲避日军迫害流离失所,却始终坚守“不将鬼子赶出冀东不罢休”的信仰,用“毁家纾难”的壮举彰显了“舍小家为大家”的向善之志;段家沟村吴翠英一家挖7个地洞,掩护八路军伤员100余名、抗日工作人员40余名,用“不图回报、只求护民”的朴实行动,诠释了“军民一家亲”的赤子情怀,被誉为“冀东八路军的母亲”。他们的事迹如明灯,照亮了迁安人民的精神家园。

建设与改革时期,“崇德向善”转化为对社会新风的倡导和对民生福祉的守护。1950年《婚姻法》的宣传贯彻,打破封建婚姻枷锁,让“男女平等”的善念落地生根;1963年学雷锋活动启动后,这份“向善”精神更以制度化、常态化方式扎根,四十余年间,从车站帮运行李的“微善举”,到企业结对帮扶乡村、志愿者长期服务孤寡老人的“大行动”,学雷锋从未间断;2004年,迁安在全省率先免征农业税,终结了延续2000多年的“皇粮国税”,36万农户年均减负120元,还利于民。在健康守护上,1996年推行“乡村一体化办医”,让农民“小病不出村”;2005年,新型农村合作医疗制度创新获“中国地方政府创新奖”,通过“政府补、集体助、个人缴”的筹资模式,让曾经“因病致贫”的农户,终于敢走进诊室、敢住院治疗。

进入新时代,“崇德向善”的精神内涵持续丰富,从民生保障延伸到文明风尚培育。迁安在延续学雷锋活动传统的基础上,开展“十百千”先进模范评选表扬活动,让“向善”有了更具体的榜样坐标,涵盖助人为乐、见义勇为、诚实守信、敬业奉献、孝老爱亲等多个领域,助人为乐、孝老爱亲的风尚逐渐融入城市血脉;与此同时,持续加码民生投入,推行“12年免费教育”覆盖所有城乡学生、实现“城乡公交一体化”让群众出行更便捷,将“向善”延伸至民生福祉的方方面面。从革命先烈的大义到民生实践的温度,“崇德向善”始终是迁安人安身立命的精神根基。

二、实干担当:以行动破局,以坚守筑基

“实干担当”是迁安城市精神的骨架,它体现在面对困境时的挺身而出,更体现在建设家园时的脚踏实地,是迁安人穿越风雨、砥砺前行的核心力量。

革命时期,面对生死考验,迁安人总能以“担当”挺膺在前。1942年日军制造“无人区”,迁青平三总区区委书记李方州率“背包政府”在长城沿线山洞办公,靠野菜树皮维持,仍坚持发展党员、转运物资,用生命诠释“担当”二字;1959至1961年困难时期,迁安面临粮食短缺的绝境,县委带领群众开垦荒地1.2万亩,兴修水库23座,干部与群众同吃野菜粥、同修水渠,用“实干”实现粮食自给;1962年特大洪水来袭,县城被淹33小时,县委书记燕石带领党员干部组建救灾委员会,乘船奋战一昼夜,抢救群众2000余人,灾后又组织修筑13公里防洪大堤;1976年唐山大地震后,迁安728人遇难、37万间房屋倒塌,县委当日成立抗震救灾指挥部,10天内搭建临时住所9.36万间,一个月内恢复供电供水,在废墟上撑起重建的希望。

进入改革开放时期,面对工业崛起与改革转型,迁安人以“实干”破解发展难题。1958年,为支撑钢铁产业发展,迁安出动1.5万名民工“人拉肩扛”建设卑水铁路,1960年铁路通车后,打破矿区交通壁垒,为“钢铁迁安”铺就动脉;1960年代“三线建设”中,数千建设者扎根深山,建成华北最大铁矿基地—首钢,年产能突破百万吨;首钢迁钢2004年投产后,工人扎根厂区“三班倒”攻坚,用三年实现达产达标,成为全国钢铁行业标杆。从救灾重建到产业崛起,“实干担当”让迁安在每一次挑战面前都能挺直脊梁,踏出坚实足迹。

三、敢为人先:以勇气开路,以创新破局

“敢为人先”是迁安城市精神的锋芒,它以“敢闯敢试、敢为人先”的勇气,从“三大工厂”点燃经济引擎,到撤县设市、晋身全国百强,迁安人用三次关键突破,走出了一条独具特色的发展之路。

党的十一届三中全会后,吹响了改革开放的号角,也掀开了经济建设的新篇章,为这座贫困县注入了“敢闯”的底气。县委迅速提出“大办黑色工厂(铁矿)、绿色工厂(林果)、家庭工厂(个体加工)”战略:1985年,木厂口乡建成第一座地方铁矿,当年就收回投资并获利40万元,带动9个乡镇办矿,“铁迁安”的名号初显;红石崖村600亩荒山变果园,实现“户均万斤果”,“围山转”的梯田里,长出了山区脱贫的希望;个体加工户们搞粉条、做绢绣,十大行业年入2.5亿元,“家庭工厂”让寻常百姓端上了“致富碗”。1988年,迁安提前12年实现“工农业总产值翻两番”,1991年跻身“河北十强县”——这是迁安从“农业县”到“工业县”的第一次跨越。

1992年邓小平南方谈话后,迁安的“敢闯”更添魄力。1994年,财政、税收双超亿元,成为河北首个“双亿县”,两年后经济实力跃居“全省20强之首”;1996年,迁安撤县设市,同年成为“河北首批小康县”,36个村人均收入超千元,曾经的“贫困帽”被彻底摘除。这一次,迁安完成了从“县”到“市”、从“温饱”到“小康”的蝶变。

进入21世纪,迁安的“敢闯”转向“高质量”。2010年,确立“四五”转型攻坚计划,从“钢铁依赖”转向多元发展;首钢迁钢采用循环经济模式,吨钢耗水仅3.8吨,远低于全国平均水平;冀东普天线缆有限公司的“冀东”商标被认定为“中国驰名商标”,实现迁安“中国驰名商标”零的突破;2010年,综合经济实力首次跻身“全国综合竞争力百强县(市)”,位列第24位——从“河北首强”到“全国标杆”,迁安用第三次突破,证明“敢为人先”永远是发展的金钥匙。

四、创新图强:以变革求进,以奋斗图兴

“创新图强”是迁安城市精神的引擎,它体现在从资源依赖到全面转型的跨越中,更体现在对“高质量发展”的执着追求里,彰显着迁安人永不止步的进取精神。

传统工业的绿色转型是迁安创新图强的核心突破。曾经“一钢独大”的产业格局,让迁安面临“资源依赖”的困境,而创新才能破局。1995年123m³高炉投产,实现“从铁矿到生铁”的产业链延伸;2004年首钢迁钢落地,通过废气回收发电、废水处理复用、废渣加工成建材的循环经济模式,让吨钢能耗下降30%,“黑色钢铁”首次染上“绿色”;2010年后更跳出“钢铁圈”,首钢智新研发的新能源汽车电工钢打破国外垄断,氢能产业园建成“制储输用”全产业链,2024年,入选全国质量强国建设领军企业培育库,昔日“钢城”逐渐转型为“氢城”,用技术创新重塑产业核心竞争力。

融入京津冀协同发展是迁安创新区域发展格局的重要实践。立足国家战略机遇,迁安打破行政壁垒,以“互联互通、互补共赢”为方向,从“单打独斗”转向“抱团发展”。2006年迁曹铁路通车,打通对接曹妃甸港口的物流通道,让本地钢铁、矿石等大宗商品更快“出海”;2010年京秦高速公路迁安支线开工,将迁安纳入北京“一小时交通圈”,人才、技术、资本流动更便捷;产业协同上,与首钢深化合作共建循环经济园区,承接北京疏解的高端装备制造项目,三大园区(经济开发区、高新技术产业开发区、现代装备制造业产业园区)成功列入“省级聚集区”,吸引两家世界500强企业落户。

以生态文旅为抓手推动全域旅游升级,是迁安创新民生与经济融合发展的生动探索。依托燕山滦水的生态禀赋,迁安将“绿水青山”转化为“金山银山”。2009年三里河生态走廊获“中国人居环境范例奖”,昔日“污水沟”变身集生态修复、休闲观光于一体的景观带,沿线串联12个社区公园,成为市民“家门口的景区”;获评“国家水利风景区”的黄台湖景区,依托水库资源打造水上运动、滨湖休闲业态,年吸引游客超百万人次;长城山野绿道建设将长城、古村落、果园等散落资源串点成线,近年来推出“长城研学”“乡村采摘”“工业旅游”等特色线路,融合文旅与康养,打造山地徒步、温泉度假等产品,让全域旅游既成为城市名片,也成为带动农民增收、推动乡村振兴的新引擎。

迁安的城市精神,不是抽象的口号,而是由无数具体的历史瞬间凝结而成——是韩东征家书中“为大众谋幸福”的誓言,是困难时期群众开垦荒地的锄头,是农民自建铁路的铁轨,是城市转型中清澈的河水。这份精神,既是对历史的总结,更是对未来的承诺,将继续指引迁安在新时代的征程上,书写更加辉煌的篇章。

编辑人:刘艳双

审核人:张雅丽

扫一扫分享到手机端

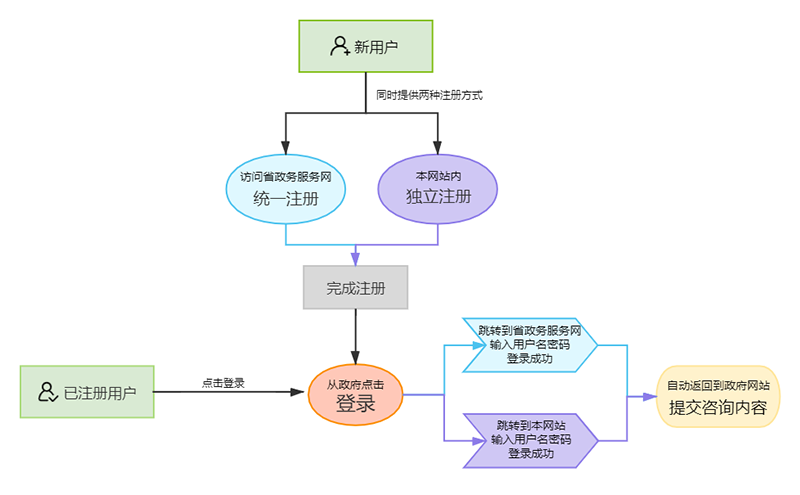

欢迎您使用本网站互动功能!本网站互动用户已实现与河北政务服务网统一登录,如上图所示,新用户请点击[注册]打开河北政务服务网完成注册。如果您已完成注册,请点击[登录],从河北政务服务网登录后可自动返回到本网站互动版块,然后您就可以写信提交了。(提示:如果【到省政务服务网统一注册】无法正常使用,您可以选择【本站注册】)